国产品牌热潮,行业蓬勃还是虚假泡沫?

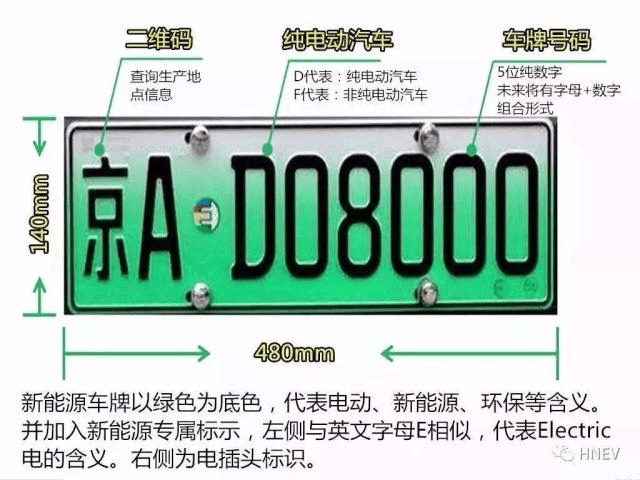

回国后,最首先和直观的冲击是在马路上。各种从未见过的车标和绿牌(绿色为新能源车)在街道上穿梭。小区里原本宽敞的停车位如今被密密麻麻的车辆占满,道路变得异常狭窄;如果没有购买付费车位,停车基本只能靠抢。道路上依旧横冲直闯的电动车、自行车和行人,让紧张的交通更加混乱;共享单车从随用随停变成必须归还到指定区域,便利性大幅下降。

新能源电车的普及速度和个性化体验令人震惊。但凡能叫得上名字的国产企业:比亚迪、小米、华为(问界)、小鹏、蔚来、理想,都试图在新能源车领域分一杯羹。当然也偶尔还能看到几辆特斯拉。

下面分享一个甚至哪怕与Cyber Trunk的设计相比都更加毫无美感更像棺材的国产新能源皮卡。

打车时,我和新能源车主们问起购车原因:除了北京摇号限制导致油车指标稀缺,一些家庭为规避限号而购入多辆车的现实考量外,更多人则是真心在支持国产品牌。

我的一位亲戚就是典型例子。出于对国产品牌的喜爱,购入了七十万人民币(七十万,没错,反正我是被震惊到瞳孔放大了)的小米SU7 Ultra,多次拉着我体验小米赛车级别的推背感,并且特别自豪地和我说:小米加速三秒破百,秒杀特斯拉。

这份对国产品牌的热爱和信心,在许多新能源车主身上都能看到。

然而在中国新能源车爆炸式增长的热闹景象背后,一些现实问题让这份繁荣显得脆弱又空洞。城市建设的充电桩数量仍然紧缺;住宅区为容纳激增的私家车数量不断挤压公共空间;城市道路上,自行车与机动车的冲突依旧频繁。新能源车技术进步与城市和道路规划的现实空间的局限之间形成了一种微妙而令人担忧的张力。

财经数据显示(引用1),中国新能源车企普遍利润率低,甚至存在“造一辆亏一辆”的状况,然后车企却依然在充满热情地积极扩张。除了品牌粘性吸引到的忠诚消费者外,新能源车企通过激烈的价格战以及在提高配置和用户体验上大做文章:按摩座椅、后排伸缩电视、360度行车监控、大屏智能CarPlay成了标配。而在政府政策的倾斜补贴也造成部分新能源车企盲目入局、扩张甚至破产,消费者维权困难。

尽管本人非常、无敌、极其地厌恶马斯克和特斯拉(坚决抵制),但部分国产新能源车频发的安全问题,以及行业内普遍亏本生产的现状,让人不免对国产新能源车企的现状与前景充满担忧。当然,我并不是想否定高速发展的国产新能源技术,但相关政策的不完善、制造商的急功近利,为了抢占市场而无限牺牲利润为代价的策略,都让整个行业的可持续性打上了大大的问号。

作为消费者,我们当然希望享有更多的选择、更好的技术、更实惠的价格。但从旁观者角度,健康的汽车产业不该是只赚吆喝不赚钱的模式,真正的技术自信应该建立在持续的商业模式、稳健的法律保障和合理的盈利模式之上,而不是靠无休止的价格战和政策补贴支撑起来的表面繁荣。

回到日常生活,另一个直观的变化是手机品牌的选择,身边的样本显示,苹果手机使用率明显下降,国产手机占据了绝对的主流地位,其中依然是华为、小米、OPPO和VIVO的用户最为普遍。一些单位或企业(尤其是事业单位或者国企)甚至对苹果手机有使用限制或明确的制度禁止,而其他的购买原因和选择国产新能源车类似,出于对国产品牌的信任、喜爱与支持。

当我夸赞国产导航软件时,我在担忧什么?

最让我惊艳的体验其实来自国产车载导航软件的智能化。我分别作为驾驶者和乘客使用了高德地图和百度地图。抛开国产软件一贯越更新越臃肿的内存大小和广告不谈,这两款导航软件在实用性和趣味性上的表现碾压Google Map、Apple Map和Waze:每个路口的红灯倒数、车辆变道的实时监测、对向甚至后方来车预警、美观的交互系统、丰富的语音包、立体详细的建筑内外导航、与多款打车软件、景点饭店推荐的交互联动,每一点细节都让使用体验几乎无可挑剔(非要说的话,主副道路的位置有时捕捉不够精准,过于密集的摄像头提示音真的很烦人)。

在惊叹国内导航系统的精准与高效时,每个人的第一反应都是夸赞北斗定位系统的先进,然而,我想到的却是,这些高精度定位功能其实依托在一个无处不在、无孔不入的监控网络之上。无论是城市街区、国道高速还是郊区小路,没多久就能看到的摄像头、测速装置和违章拍照设备,数据采集终端昼夜不息地记录着每一个行人与车辆的轨迹。在这张密不透风的监控之网背后,我看到极权的影子。当尖端技术与集权制度相互配合,公民的一举一动被精确可视化,却完全不存在能制衡的机制和法律。

而当我问起大家是否担心如此密集的摄像头会过度侵入个人隐私时,我们的思考角度就会产生分歧。Ta们认为监控的数量增加是社会安全和公共秩序的保障,是好事情;而我却看到公权力的触角是如何在全覆盖的监控体系加持下渗入每个角落,隐形的、潜在的控制与压迫就会逐渐在安全与便利的名义中被悄然合理化,甚至被感恩地接受的。

建立在现代科技之上的集权政体,其可怕之处在于:它已经彻底摆脱了传统意义上显性的权力执行者,警察,执法机构的可见形态,而转向一种无形的、算法化的,日常化的治理方式。公权力不再需要直接的命令,只需凭借持续的观察与记录,就能完成对社会的监管、分析、预测甚至塑造。我几乎能切身体会福柯描述的全景监狱,一个无需看守者出现就能自动运作的控制体系。

科技让监控的过程彻底自动化。摄像头、定位系统与内容审查共同构成了去中心化的数字监狱塔楼。在这样的环境里,规训不再依托于外置的权力机构,而被个体主动内化。个体在对透明化的想象中,自愿授权他者窥视与使用自己的隐私,以此交换安全和秩序。算法成为了权力结构的延伸,人们在便利的幻觉里心甘情愿地让渡自由的边界。

不过关于以上话题这里就不再深度讨论了,不认同的话就当我对于政府和公权力的羽翼范围过于敏感想得太多吧嘻嘻!

拼好饭,真香!但谁在为3.9的咖啡买单?

作为一个在美国深刻贯彻薅羊毛精神的穷酸牛马,回国后本人高强度使用了包括但不限于淘宝闪购、大众点评团购、美团拼好饭、闲鱼买打折门票等省钱小妙招。

后疫情时代,各国的消费格局都在悄然发生变化。电商、线上消费、网络直播等销售方式以互动性、实时性和低廉的价格飞速占据市场,甚至挤压了不少实体经济的生存空间。相比美国外卖价格通常高于堂食价格,中国的外卖平台则在竞争中充分体现了一贯的内卷精神,以大额补贴、消费券维持或争夺市场份额(引用2)。在拼好饭里,我买到的餐饮并不仅仅是原本以为的小脏摊儿,甚至包括许多知名连锁店的商品:含配送费三块九的品牌咖啡,十几块的肉类套餐,连蜜雪冰城这种曾经以便宜著称的品牌都不再占优势。可在这种不健康的行业竞争里,究竟是谁在获利呢?

-

商家? 订单量虽然短期内大幅增加,但每单利润缩水,在效率和质量之间只能牺牲质量。

-

外卖员? 配送数量变多,每单报酬降低,总体收入基本持平,同时严格的配送时限让他们依然疲于奔命,交通安全隐患剧增。

-

消费者? 餐饮支出降低了,但只能吃到大量预制菜和质量下降的食品。

-

外卖平台?企业不断压缩成本争夺市场份额,陷入持久的恶性循环。

怎么看这场价格战都好像不存在真正的赢家,每个环节的人都在用某种代价换取表面上的实惠。为什么美国"打"不起来这样的价格战呢?我觉得大概有如下几个原因(欢迎朋友们和我讨论,补充我没想到的角度><)

1.劳动力成本高:美国有最低工资标准和较完善的劳工保护法律,平台无法通过压低外卖员收入来维持低价补贴。

2.城市结构差异:中国的高人口密度和相对集中的居住范围使薄利多销的模式可行,而美国郊区化的居住模式和相对分散的人口分布无法实现配送的规模效应。

3.小费文化与消费习惯不同:美国消费者习惯于为服务性体验(尤其是人工服务)支付合理溢价。

4.监管环境与反垄断法:美国对掠夺性定价和不正当竞争有更严格的法律约束,企业烧钱补贴挤压竞争对手的行为容易触发反垄断调查。

这样看来,美国之所以"打"不起来这种价格战,并不是因为企业不够卷,而是因为制度本身不允许以牺牲劳动者权益和行业健康为代价来换取短期的市场份额。

当然,这并不意味着美国的体系就无可挑剔。美国外卖行业的另一面同样充斥着结构性的剥削。高昂的平台抽成与根深蒂固的小费文化,使一份原价10美元的餐食,在配送费、服务费、小费叠加后,最终的外卖价格至少溢出50%以上。更讽刺的是,消费者支付的这些额外费用也不会直接转化成外卖员的合理收入,而是进了平台的腰包儿。像DoorDash、Uber Eats这些巨头企业的垄断导致不堪重负的非连锁餐馆只能针对线上涨价或者干脆退出平台。一个健康的服务行业该如何平衡效率、成本与人的尊严呢?说实话我想不出这个问题的答案,也并不觉得哪种模式明显优于另一方。两种模式各有代价,唯一不变的是,最终的代价总会由最底层的劳动者承担。

其他想说的

以上三点,是时隔四年回国的我最想分享的观察。因为虽然它们看似分散在不同的生活层面,却殊途同归地折射着同一套社会运作的逻辑。这些变化里既有令人惊叹的科技进步,也有让人不安的代价。作为体系中的一员,我始终相信,从日常的细微之处去追问更宏大的社会结构,是非常有趣,也非常必要的。独立思考和感知力,不仅是理解世界的窗口,更是对抗被系统驯化的自我觉察。

保持敏感,保持质疑,无论在哪里,这大概是为人所能拥有的最微小,却也最强大的自由了吧。

相关数据/信息引用来源

1.BBC News, 中文. “‘明星车企’极越岁末突然倒闭,折射中国新能源车企低利润下的挣扎.” BBC News, 24 Dec. 2024, https://www.bbc.com/zhongwen/articles/c62824dx6pko/simp

2.新华每日电讯. “外卖大战,战而不休为哪般?” 新华网, 15 Sept. 2025, https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-09-15/doc-infqpnst4857332.shtml. Accessed 14 Oct. 2025.